よく人に、絃は何ですかと聞かれることがある。そして絹糸です、と答えると、昔の中国でも絹糸を使っていたんですかと、また聞かれたりもする。楽器の絹糸の伝統はいつごろからだろうか。現在の中国の楽器の絃はすでにほとんどが絹糸ではなく、スティール製のものになっているが、もちろんその昔はスティール製の絃などなかった訳で、であるならば、楽器の絃は最初から絹糸だったんだろうか。

楽器の絃はその張られる楽器がなければ存在しないのは自明のことであるが、中国の絃楽器の中で最も初期に現われたものといえば琴(現在の七絃琴とは形体が少し異なるものであろうが。)瑟の類で、その時期は郭沫若(かくまつじゃく)氏に言わせれば、“秦琴の歴史”の中で記述した様に春秋時代の初頭、もしくは西周後期の今から2800~2900程前らしい。【五胡十六国、前秦・王嘉の『拾遺録』巻二“殷湯”の条に殷の楽師である師延なる者が一絃琴を弾いていたと記されている。これを信ずれば殷の時代には已に一絃琴なる弦楽器が存在していたことになるが。・・ひとまずこれは伝説としておきたい。】

勿論琴、瑟などのある程度完成した楽器が出現する以前に、様々な素朴な弦楽器が存在していたと考えられるであろうが、養蚕は当時の支配者の権威の下でしか行われなかった訳であるから、絹弦の製造もその支配者の支配の下で行われた、組織的な出来事だったのであろう。

とにかくこの琴、瑟出現時期にすでに絹絃が存在していなければならないが、実は中国に於いての養蚕は殷の時代の中期ごろにはすでにかなり高度なものになっていたので、楽器の絹絃が作られる素地はもうすでに十分出来ていた。【中国の養蚕については布目順郎氏の『養蚕の起源と古代絹』を参考にした】殷中期から西周後期頃までは少なくとも500~600年程あるので、楽器の絃を作ることなど容易なことだったのだろう。以下、中国に於いて楽器の絃は書物にはどの様に記されているのか、幾らか調べたことを書いてみたい。

明代の音楽書の中でこんな一節を見つけた。弘治、辛酉(弘治14年、1501年)に李文利(りぶんり)によって著された『大楽律呂考註(たいがくりつりょこうちゅう)』と言う書物なのだが、巻之三の“楽器”の章の巻頭に次の様な記述があったので此処から少し探ってみた。

夏書禹貢青州厥篚檿絲

蔡氏日檿山桑也山桑之絲其韌中琴瑟之絃

上段

「夏書(かしょ)の兎貢(うこう)に、青州は篚(ひ)と檿絲(えんし)。」(禹貢の九州は冀州、 兗州、青州、徐州、揚州、荊州、豫州、梁州、雍州。青州は明の永楽時に音州府といわれた今の山東省あたり)

下段

「蔡氏言うには檿(えん)は山桑である。山桑で飼った蚕の糸は強くてしなやかなので琴と瑟の絃にする」(ちなみに篚(ひ)は円筒形の竹かごである。)

この様に記されていた。

上段の『夏書(かしょ)』とは孔子が編したと言われる『尚書(しょうしょ)』の中の篇名で夏王朝の時代のことを記したものである。この『尚書』は秦の焚書にあって散佚したが、秦の博士であった伏生(伏勝)が壁の中に隠したと謂れ、その後、漢の文帝のとき(前179~前157)これを得た。これを『今文尚書(きんぶんしょうしょ)』といい伝承の正しいものの一つとされている。そこでこの『今文尚書』を当たってみると確かに『虞夏書』の“兎貢”の編に

“厥斐、酓絲”

と記されていた(字は違うが同じ意味であろうか)。

東晋の元帝(317~322)の時、梅賾(ばいさく)が献上した、前漢・孔安国(こうあんこく)注の「古文尚書」(偽作とされているが)には次のように註釈されている。

厥篚、檿絲:檿桑蚕絲中琴瑟弦

「篚(竹かご)檿糸:檿桑で飼った蚕の糸は琴や瑟の弦にあてる。」と記され、酓絲を檿絲とし、檿桑で飼った蚕の糸としている。そして孔安国に云わせればそれは琴や瑟の絃に良いのである。

“孔安国注”のその又注釈書でもある、唐・孔頴達(こうえいたつ)の『尚書正義(しょうしょせいぎ)』にはこれを次の様にも注釈している。

「釈木に「檿桑(えんそう)は山桑(やまぐわ)」とあり郭璞(かくはく)(字、景純276~324)は「柘(シャ)の類」という。檿絲(えんし)はこの檿桑を食ってできた蚕の糸であるがじょうぶで琴や瑟の弦に適するのである」

要するに、中国最古の文字を説明した書物である『爾雅』の“釈木”には檿桑は山桑とあり、その『爾雅』を“注”して西晋の郭璞は柘(シャ)の類であると云っている訳である。

この様に『尚書』をそのまま信ずれば、「夏書」にはすでに檿絲(酓絲・えんし)なる記述があるが、“夏”は“殷”の前の時代であるから「夏書」というのは少し大げさにしても(そもそもこの『兎貢』が成立したのは戦国時代ということであるから、当然伝説的王朝の「夏」の時代の地理のことではないのであるが)、前記した様に殷代中期頃には養蚕は已に高度なものになっていたので、殷代にはこの檿絲(酓絲・えんし)なる絲が存在していたのであろう。ただ殷代にこれらの絲のことを檿絲(酓絲・えんし)と云っていたのかどうかは判らない。檿桑という言葉は『爾雅』でも取り上げられ、『周禮·冬官考工記』にも「弓人取榦之道,柘爲上,檿桑次之」と記されている様に周代に使われていたかもしれない。漢代では檿絲を檿桑を食ってできた蚕の糸とし、確かに琴や瑟の絃に用いられていた。このようなのでおそらく琴・瑟類が現れた西周~春秋時代にもこの檿絲(酓絲)なる絲はすでに琴や瑟の絃に用いられていたと思われるのである。

又上記『大楽律呂考註』の下段に記述がある蔡氏というのは後漢の蔡邕(さいよう・132~192)のことで、ここでも又「檿は山桑でその糸は強くしなやかなので琴や瑟の絃にする」と記されている。

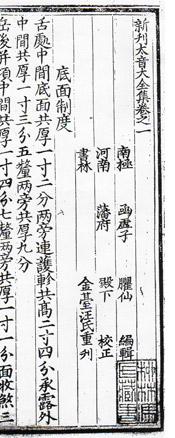

もう一つ明代の書物を取り上げてみたい。明・朱権(しゅけん)の著した書物である。朱権(しゅけん)は寧献王(ねいけんおう)といわれ、明の太祖の十六子で号を臞仙(くせん)とも涵虚子(かんきょし)ともいい丹丘先生(たんきゅうせんせい)とも言われる。その朱権が永楽の癸巳(きし)(11年)1413年に著した『太音大全(たいおんたいぜん)』なる書物がある。琴の制度や弾法を記した書物だが、その巻之一の「辨絲法(べんしほう)」にも次の様なことが記されている。

禹貢青州厥篚檿絲斉民要術云柘蚕絲宜為絃清明響徹勝於凡絲伯牙用原蚕絲(原蚕二蚕也)

「禹貢に青州は「厥篚檿絲」とある。『斉民要術』云うには、柘蚕の絲は絃に良く、清明な響きは透徹にして凡絲に勝る。伯牙は原蚕絲を用いている。(原蚕は二蚕である)」

ここにも又“禹貢„の青州・檿絲のことが記されていた。

そして『斉民要術(せいみんようじゅつ)』から引用して柘蚕(しゃさん)の糸が絃に宜(よろ)しいとあり、又伯牙(はくが)は原蚕(げんさん)の糸を用いたと記されている。

そして『斉民要術(せいみんようじゅつ)』から引用して柘蚕(しゃさん)の糸が絃に宜(よろ)しいとあり、又伯牙(はくが)は原蚕(げんさん)の糸を用いたと記されている。

そして「音釋」として次にようにも記してある。

禹貢尚書篇名青州郡名則今之音州府也篚竹器筐属也檿音奄山桑也斉民要術書名

「 禹貢は尚書の篇名である。青州は郡の名前で則ち今の音州府である。篚は竹のかごに属する物である。檿は奄と発音し山桑である。斉民要術は書名である」

ここに記された『斉民要術(せいみんようじゅつ)』とはいかなる書物なのだろう。本当にこの様なことが記されているんだろうか。原蚕って何んだろう。そんな思いで「斉民要術』を繙いた。

『斉民要術』十巻は後魏(439~543)の賈思勰(かしきょう)が著した中国最古の農業書であった。その巻五の「種桑柘第四十五(養蚕附)」の条に確かにこの様に記されていた。

柘葉飼蚕絲好作琴瑟等弦清鳴響徹勝凡絲遠矣

「柘葉(しゃよう)で蚕を飼う。絲は琴、瑟等の弦を作るのに好い。清らかに鳴りその響きは透徹にして凡絲と比べればはるかに勝る」

(中国で「柘」といえば「針桑(はりぐわ)のことで「山桑(やまぐわ)とは違う種類の桑らしいがこの時代にそのような区別があったかどうかは判らない)

そして“原蚕(げんさん)„のことに触れ、“原”とは“再”の意味だと記されていた。要するに原蚕とは一年に2度繭を作ることだと知った。そして又、「檿桑とは山桑をいう、桑に似ており、材は弓、車轅(しゃえん)を作るに適す」とも記されていた。

『斉民要術』の著された後魏(北魏)は鮮卑族の国であったが「秦琴の歴史」でも書いたように、この時代には直頸円体胴の漢式琵琶が流行っていた。この柘葉で飼われた蚕の糸は琴や瑟ばかりでなくもちろんそれらの琵琶にも張られていたのであろう。

そして又、明・朱権の『太音大全』巻一の“辨絲法„には前記の記述に続いて少し興味深いことが記されているので取り上げてみたい。

……今只用白色柘絲為上原蚕次之非此二絲則擇其生繰者塩蔵繭者不堪用

「今は只白色の柘絲を用いることが上等で、原蚕はこの次である。そしてこの二絲は必ず其の生繰のものを択(えら)ぶ。塩蔵繭は用いるに堪えない。」

そして少し小さな文字で次の様にも記されていた。

今人蚕蔵多用塩蓋欲絲性常滋而重於貿易也用此絲打絃肫而易断遇陰雨則湿而不鳴塩之性存也城市鬻絃者往十皆用此絲為絃奚暇揀擇此知絃之不可不如自作

「今の人は蚕(の繭)を貯蔵するのに多くは塩を用いる。と云うのは糸の性質を常に良く保ち取引を重ねることを望むからである。この糸を用いれば、絃をていねいに弾いても切れ易く、陰気な雨に遇って湿れば鳴らなくなる。塩の性質が残っているからだ。市場で絃を売っている者のほとんどがこの糸を用いて絃としている。此れから、絃は自分で作ったほうがいいことを知るのである。」

ここに記された“生繰り”というものは要するに繭の中で蚕が生きたままの状態で糸をほぐして繰るということである。又、塩蔵というのは塩の浸透圧を利用して(?)繭を乾燥させることなく長く保存することだが、もちろん中の蚕はこの時点で死んでしまう。絃を作るには塩蔵繭の糸ではなく生繰りの糸でなければならないといっている。(現在の日本ではこの塩蔵繭は少し高級な繭のようである。)

ところで、実は今日の日本の絹絃の原糸はすべてこの“生繰り”で繰られている。これが一番ねばりのある絃を作る訳だが、この記述をみるとすくなくとも600年程前の明代にすでにこの生繰りが良しとされ、実際に行われていたことが知れる。当然この“生繰り”の伝統はそれ以前からあったものであろうが、この記述をみると生繰りの絃とそうでない塩蔵繭の絃とが混在していた様であるが、日本に於いては嘗て伝わった生繰りの伝統が脈々と伝承されているのである。

この『太音大全』では、絃は自分で作るのが良いと記されているが、絃を作るということはこの明の当時そうそう庶民には出来ないことで、一部の文人、貴族 に限られたことであろう。南宋あたりから「陶真」と云われ、琵琶や阮などを演奏して衣食を求める人々が登場している。また当時、南曲といわれた戯劇には琵琶が使われていた。これらの人達は、塩蔵繭の絲で作った絃を市場で買い、四苦八苦して演奏していたことであろう。

ありがたいことに今日の日本では我々は生繰りで繰られた世界で最も上質な絹弦を容易に手に入れることが出来るのである。

『太音大全』巻一:辨絲法 (国会図書館蔵・北平図書館善本マイクロ)

今のところ“生繰り”の記述はこの明・朱権の「太音大全」にしか見つけられないが、もしかしたら1000年以上前からその様であったかもしれない。漢の時代の「楽府」(音楽を司る役所)には縄絃工(じょうげんこう)なる職もあり、前記の檿絲を“生繰り”で繰り絃を作っていたかもしれないし、もしかしたら絹絃が登場した周代からすでにこの“生繰り”であった可能性もあるが、当然ながら確認する術(すべ)がない。

しかし残念ながらこの伝統的な絹絃製造法は今日の中国ではあまりみられなくなってしまった。現在の日本で行われている絹絃製造法は、日本に朝鮮半島経由で養蚕が伝わった時期に一緒に伝わり脈々と伝承されてきたものなのか、又後世に楽器の絃として別に伝わったものであるかは検証する必要があろうかと思うが、この絹絃製造法の伝統は今日の日本に確かに受け継がれ、それは奈良「正倉院」の琴絃の残闕などにすでにみることができ、【只この絃がいつの時代のもので、又 “生繰り”で繰られた柘絲(しゃし)であるかどうかは判かりようがないし、日本で作られたものなのか、又は中国から持ち込まれた物なのかは確認ができていないようである。】現在でも生繰りで繰られた絹絃が様々な楽器に用いられている訳である。只、今の箏は殆どが絹絃でなくなって仕舞ったのは残念なことである。

追補ー現在の中国では、政府の支持によって「蘇州民族楽器厰」で古琴の絹絃の製造が始まりそこで購入できるということである。

次回は、この他に絃のことが記されている書物や文章等をいくらか取り上げてそれに纏わる話しをしてみたい。