★ 「五絃阮(ごげんげん)」の調弦の解明―五絃の内の何絃が加えられた絃なのか

ここで前記『樂書』の「阮咸琵琶」の話しに少し戻りたい。『宋史』巻百二十六に記されている様に、太宗に依って四絃の「阮咸」に更に一絃付け加えられた「五絃阮」則ち『樂書』謂う所の「阮咸琵琶」なる楽器は、後世に伝わった記述が見当たらない。宋や明の絵画に描かれている「阮」が四弦のものであるのは、伝統的な楽器の形体を描いていると言うことかも知れないから、まあ仕方がないとしても(注)、宋、元、明、清の書物に於いても『樂書』、『山堂考索』、『宋史』、他に『続資治通鑑長編』巻三十八、巻八十、巻百六十八に記された太宗の話し以外にはこの「五弦阮」の記述を、あくまで管見ではあるが、見つけることが出来ない。

前記「北宋時代」に於いて触れた『續湘山野録』にも記されている様に、この「五絃阮」は宮中奥深くに秘蔵されていた様なので民間に伝わらなかったのは当然かもしれないが、南宋に於いては最早宮中内でも弾かれることは無かった様に思われる。

(注):【南宋・趙伯駒「停琴摘阮図」、南宋・李嵩「聴阮図」、故宮博物院所蔵・宋代の「竹林撥阮図」、明・仇英「停琴聴阮図」、明代「皇都積勝図」又、宋、明代の「西園雅集図」に描かれている「阮」等参照】、

又、太宗は「阮咸」の他にも琴の弦数も増やしている。七絃の琴に二弦増やした「九絃琴」なるものも作ってはいるが、現在の琴の状況を見れば、これも又後世に伝わっていない。

しかし『樂書』巻百四十五の「阮咸琵琶」の条に記された柱の律名に関する記述は当時の宮廷の音楽を担っていた太常楽工の俗譜から採っているので、この「五絃阮」は、陳暘在世の十二世紀初頭当時、もしくはその少し前あたりまでは実際に使われていたのであろう。

今この『楽書』の記述をもとにして、当時の「五絃阮」の調弦を解明し、また旧制と記されている「四絃阮」の調弦にも触れてみたい。

【ここからは専門用語を逐一説明することは出来なく解りづらいところもあろうかと思います。専門家、もしくはものすごく興味のある人にとってはなかなか面白いところもあろうかと思いますが、判らなくなった場合は結論だけでも読んで下さい。】それでは本題に。

陳暘『樂書』巻百四十五「阮咸琵琶」の条に次のように記されている。【国立国会図書館所蔵の宋刊本の『樂書』は丁度このページの一部が白く欠落しているので、静嘉堂文庫膠片(マイクロフィルム)の『樂書』から補った。】

太宗旧制四絃上加一絃、散呂五音[呂絃之調有数法、大絃為宮是正声、或為下徴或為下羽]、阮類琴有濁中清三倍聲、上隔四柱濁声也、応琴下暉、中隔四柱中声也、類琴中暉(下暉)、下隔四柱清声類琴之上暉、今太常楽工俗譜、按中隔第一絃[第一柱下按黄鐘、第二柱下按大呂]、第二絃[第一柱上按太蔟、第一柱下按夾鐘、第二柱下按姑洗第、三柱下按中呂]、第三絃[第一柱上按蕤賓、第一柱下按林鐘、第二柱下按夷則、第三柱下按南呂]、第四絃[第一柱下按無射]第五絃[第一柱上(下となっているが誤り)按応鐘、第二柱是黄鐘清第、三柱是大呂清、第四柱是太蔟清、有夾鐘清在下隔也]、凡此本応五音非有濁中清之別也、今誠去四清声以合五音、則舜琴亦不是過也

「聖朝太宗は旧制の四絃に一絃加えられた。散声は呂の五音となる[呂絃の調は数法ある。大絃を宮とするのを正声と言う。或は下徴になり或は下羽となる]阮は琴に類して濁中清の三倍の聲がある。上隔の四柱は濁声であり琴の下暉に応じている。中隔の四柱は中声で琴の中暉に類している。下隔の四柱は清声で琴の上暉に類している。今、太常楽工の俗譜では、中隔の第一絃[第一番目の柱(フレット)の下を押さえれば“黄鐘”となる。第二番目の柱の下を押さえれば“大呂”となる。] 第二絃[第一番目の柱の上を押さえれば“太蔟”となり、第一番目の柱の下を押さえれば“夾鐘”となる。第二番目の柱の下を押さえれば“姑洗”となる。第三番目の柱の下を押さえれば“中呂”となる。] 第三弦[第一番目の柱の上を押さえれば“蕤賓”となり下を押さえれば“林鐘”となる。第二番目の柱の下を押さえれば“夷則”となる。第三番目の柱の下を押さえれば“南呂”となる。] 第四絃[第一番目の柱の下を押さえれば“無射”となる。] 第五絃[第一番目の柱の上を押さえれば“応鐘”となる(注)。 第二番目の柱は“黄鐘清”になる。第三番目の柱は“大呂清”となり、第四番目の柱は“太蔟清”となる。“夾鐘清”は下隔にある。] 凡そ此れは本来五音に応じて、濁、中、清の別はない。今誠に四清声を取り去り五音を合わす。則ち舜帝の琴も又過ちではないのである。」

(注):ここの記述は上記で書いた通り、(下)となっているが(上)の誤りである。もし(下)が正しいのならば、弟四番目の“太蔟清”は下隔になってしまう。

このように記されている。十二個ある柱を四つずつに分け、それを上隔、中隔、下隔としている。琴の下暉、中暉、上暉に類すると記されているが当然異なるものである。その中隔の四つの柱に第一絃から第五絃にかけて黄鐘から始まり太蔟清までの十五の律呂名が配置されている。勿論第一絃から弟五絃にかけて段々音が高くなってゆく。

又、文中の俗譜の記述に【上按・・、下按・・・】と記されているのは、“上”は承絃側“下”は覆手側、と云うことを意味し、“按”とは指で押さえることなので、例えば【上按・・・】というのは、その柱の承絃側を指で押さえて、又【下按・・・】というのはその柱の覆手側を指で押さえて、その然るべき音を出すと云うことなのである。

この様に捉えるとこの中隔の四柱は、後で図で示す様に明らかに一律ずつの音程間隔で付けられていることが判るのである。

しかし勿論当時は“三分損益”と言う方法で音程を取っているので、今日の様な十二平均律の半音ではない。

漢式型の琵琶は十二柱で、傅玄『琵琶賦・序』に依れば律呂に配されていると記されているので、基本的には一律ずつであったのかもしれない。唐の「阮咸」は十三柱に改められているが、この唐代の阮咸の遺物である正倉院の「阮咸」は、“桑木阮咸”も“紫檀螺鈿阮咸”も共に十四柱である。林謙三氏等の調査に依れば、十柱までは略正確で残りの四柱は付け替えられているらしい。【林謙三氏に依れば十四柱目は第四絃の為の孤柱かもしれないと言うことだが。】

この「阮咸」は九柱目がオクターブなのだが、奏法的に考えればオクターブ上から柱制が変わるとは思えないのであるが。私は演奏家なのでそのように考えてしまう。勿論オクターブ上も柱制が同じほうが合理的であるし弾きやすいであろう。ただあまりに高い音になると柱の間隔が狭くなるので間引くこともあるらしい。

しかし正倉院の「阮咸」が、何故『通典』等に記されている「阮咸」の十三柱の制度とは異なり十四柱になっているのかは、今となっては最早はっきりとは判らないが、調弦解明に直接影響が無いので、オクターブ上からの柱制同様今は未解決のままにして於くしか無い。ただ明らかになっている十個の柱の柱制が当時の中国の「阮咸」と全く異なるとは思えないし、舶載品ならば当然正倉院の「阮咸」の柱制が唐の「阮咸」の柱制なのである。

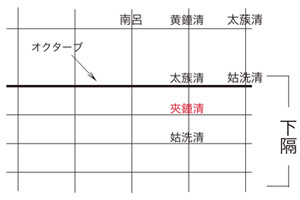

この様に考え中国唐代の十三柱の「阮咸」の柱制は正倉院の「阮咸」を基にして、【図一】のようなる。

【図一】

太宗の「五絃阮」は『樂書』に依れば十二柱となっているので、隋・唐代の少し小振りな、十二柱である“秦漢子”の制度に戻ってしまったのかもしれない。ただ、実際のところ“秦漢子”の柱制が一律ずつに付けられているということは確実には判っていないが。又、頸(棹)が長いと記されていることから、この「五絃阮」は唐代の「阮咸」の柱制を踏襲しているとも考えられるのだが、いまここでは三つの異なった柱制を取り上げてみたい。

只、もしこの「五絃阮」が唐の「阮咸」とも、“秦漢子”とも、又その他全く異なった柱制であったとしても、その散声の調弦の“型”自体は中隔の四柱のから導き出すことが出来るのである。又、後記で判る様に一絃増やされたことに依って、より高い音や、より低い音が出せるようになった、と言うことではない。

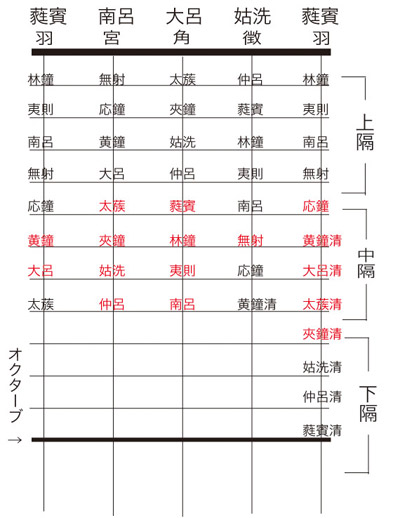

先ず、最初は「五絃阮」の柱制は唐の阮咸の柱制を踏襲していると考へ、【図一】の唐代の「阮咸」の柱制に、この『樂書』の「阮咸琵琶」の条に記されている中隔の柱の律名を、記述どうりに配置すると正に【図二】のようになるのである。勿論唐の開元あたりから宋の太宗の頃迄の二百数十年間この柱制が伝承されてきたという前提での話しであるが。

【図二】

第一絃の第六柱の黄鐘から、第五絃の第六柱の黄鐘清までを一オクターブとし、その内に十二個の律名が各絃には位置されている。赤色の律名が四つの清声を含め『楽書』の文中に記された律名の位置だが、これを基にして他の柱の律名と散声を割り出し記してみた。

結果的にこの様になることを考えれば、前記の“上、下”の記述を、承絃側と覆手側にしたことは、合理的な解釈であったことが判るのである。

そして散声は次のようになる。

第一絃・・・[姑洗]

第二絃・・・[林鐘]

第三絃・・・[応鐘]

第四絃・・・[太蔟]

第五絃・・・[姑洗(第一絃のオクターブ高い音)]

又、この柱制を基にしてオクターブから上を一律間隔にした場合は【図三】のようになる。

何故このように考えるかと言えば、【図二】の場合であると“夾鐘清”の音が出難くなるからである。尤も【今誠去四清声以合五音・・(いま正に四清声を除いて五音に合う・・)】とも記されているので四つの“清声音”則ちオクターブ高い音はあまり使われなかったのかもしれない。

【図三】

オクターブから下は【図二】と同じなので、オクターブ上からの図を記す。

次に、秦漢子がそうであったかも知れない、十二柱がすべて一律間隔で付けられている場合は【図四】のようになる。

【図四】

この様になるのだが、まず【図二】の場合を考察してみたい。

唐の「阮咸」の柱制を踏襲しているこの場合は、その散声は図に記した様に、第一絃・姑洗、第二絃・林鐘、第三絃・応鐘、第四絃・太蔟、第五絃・姑洗(オクターブ高い音)となる。これは林鐘を[宮]とすれば姑洗は[羽]応鐘は[角]太蔟は[徴]となり、[商]声は無いが、林鐘均の五声にあてはまることが判る。林鐘は呂声なので、文中に記されている【散呂五音】はこのことを意味していると思われる。また開放絃が呂声の五つの音から成り立っているともとれるが、【図四】の柱が一律ずつの間隔で付けられている場合に於いても、又どのような柱制に於いても、この中隔の律呂の記述からすれば散声が呂声の五音には成り得ない。

そして何故「五絃阮」はこのような調弦になったかを推測するに、次のように考える。

すなわち第四絃の“太蔟”の絃を取り除いて、散声を、“姑洗”、“林鐘”、“応鐘”、“姑洗(オクターブ上)”とする四絃にしてみる。この調弦は則ち我が国の『和名類聚集』に『阮咸譜』からとして、琵琶の“風香調”と同じと記されている、“清風調”と呼ばれる「阮咸」の調弦と型を同じくする“羽調式型”の調弦となるのである。

同様に【図四】の柱制に於いても、勿論【図三】の柱制に於いても、又どの様な柱制にしてもこの様にすれば調弦の“型”自体は“羽調式型”の調弦となるのである。

要するに、この様な“羽調式型”の調弦を持った旧制の「四絃阮」に、更に一絃加え、第一絃と第五絃とをオクターブにする為に、第四絃を“太蔟”の“徴”とし、散声を林鐘均としての整合性を持たせるようにした調弦なのである。

則ち「四絃阮」の一番細い絃に更にもう一絃加え、より高音が出るようにしたり、又より太い絃を加えたり、或は「四絃阮」とは異なる太さの絃を用い全く違う調弦にする、と言う様なことではなく、従来から使われていた「四絃阮」の“羽調式”の調弦をそのまま用い、「四絃阮」で言えば第三絃と第四絃のその間にもう一絃加えると言う発想をしたのではないかと思われるのである。

則ち加えられた絃は第四絃の“太簇の徴”の絃なのである。言うならば“林鐘均羽調式”のオープンチューニングの様なものである。(【図四】の場合では“南呂均”となるが。)

この様に考えれば『樂書』に旧制と記された北宋当時の中国の「四絃阮」の調弦は、やはり我が国の平安時代当時“清風調”と言われた「阮咸」の調弦と型を同じくする“羽調式”の調弦であり、唐の開元あたりから二百数十年間脈々と伝承されてきたことが推察出来るのである。

日本の平安時代の「阮咸」の調弦は勿論中国から伝わったものであろうが、『和名類聚集』に記された『阮咸譜』なるものが、奈良時代に「阮咸」という楽器が伝わった時期と同時に伝わったかものであるかどうかは判らない。しかいその調弦法は確かに伝わっていたのであろう。

又、この『阮咸譜』は宋の『崇文総目』に二十巻と記され、南宋・鄭樵の『通志』、応王麟の『玉海』、馬端臨の『文献通考』にも取り上げられているが、現在には伝わっていない。

又【呂絃之調有数法大絃為宮是正声或為下徴或為下羽】のくだりは、大絃を一番太い絃と見れば【図五】の様になる。

【図五】

姑洗均となる 南呂均となる

林鐘均となる

この様になる。だがしかしこの文章は陳暘が良く理解して記したものかどうか判らない。少なくともこの文章通りに考えれば上記のようになるのであるが。

宋の至道二年(996年)、太常音律官の田琮(でんそう)が、「九絃琴」とこの「五絃阮」の調法を整え、十二律を配し旋宮の法を考案し、図を付けて皇帝太宗に献上している。

以上の記述は私の一私見に過ぎないし、この『楽書』の記述は割と解明しやすいものであったので已に周知の事実かもしれない。勿論正確に解明出来るものではなく、特に「五絃阮」の柱制は十二柱となっており、唐の十三柱の「阮咸」とも異なっているので正確には判りようが無い。しかしどの様な柱制であろうと、何度も言うように調弦の型自体は、中隔の律呂名より導き出すことが出来るので、やはり我が国の『和名類聚集』にも記されている“清風調”と言う調弦と“型” を同じくする、“羽調式型”の調弦が基本であることは間違いないように思われる。

まあ蛇足で云うならば、この清風調の調弦は、私の秦琴の「風調」と言う調弦と形が似ている。偶然にも同じように“風”という字が付いている。

追補ー南宋・馬端臨の『文献通考』巻百三十七・楽考十・絲之属の「阮咸琵琶」の条に『楽書』からの引用と思われる文章がそのまま記されている。しかし誤字が多い。特に俗譜の“上”“下”の記述に誤りが多いので、そのまま信じてしまうと全く訳の判らないものになってしまう