数日前に「皇室の名宝展」に行って本物の「阮咸」を見て来ました。「螺鈿紫檀阮咸(らでんしたんのげんかん)」です。「螺鈿紫檀五絃琵琶」「螺鈿楓琵琶」等と並んで「正倉院」御物の白眉と云われています。

20年程前に同じ「東京国立博物館」で見たことがあるのですが、もう多分僕の生きているうちには見られないかもしれませんね。そういう意味でも貴重な一日でした。1300年の時空を繋げるように今なお美しい姿で僕たちを、奈良の都、延いては唐の長安までも幻視させてくれるようでした。丁度この時代中国では玄宗皇帝の妃、楊貴妃がこの楽器の音色に耳を傾け、奈良の都では聖武天皇が光明皇后の前でまさしくこの「阮咸」をつま弾いていたのでしょう。

「秦琴」とそのルーツを同じくする「阮咸」のことは「秦琴の歴史」のー隋唐時代ーのなかで 少し調べたことを書きましたので参考にして下さい。まぁこういうことはなかなか興味のある人は少ないと思うので、かいつまんで少し書きますが・・・

ご存知のように「竹林の七賢人 」の一人、阮咸に因んで名がつけられています。紀元3世紀ごろの「魏・晋」の時代、時の権力や権威に背を向け、まぁ竹林で清談をかわしたと云う七人の文人のことです。ただ随分位の高い身分まで出世した人もいますが・・・。

阮籍(げんせき)、嵆康(けいこう)、山濤(さんとう)、劉伶(りゅうれい)、阮咸(げんかん)、向秀(しょうしゅう)、王戎(おうじゅう)です。当時の文人はその嗜みとして「琴」をよく弾いていたのですが、阮咸(げんかん)だけは当時の新進楽器である棹系の楽器を弾いていたのです。その楽器は当時「琵琶」と呼ばれていました。「秦漢子」と言っている人もいますが、そうではありません。「秦漢子」という言葉は「唐」以後に現れている言葉で、この当時はただ「琵琶」といわれていました。傅玄(ふげん)の「琵琶賦」や成公綏(せいこうすい)の「琵琶賦」などはまさに阮咸が弾いてた楽器のことを詠じたものですね。

唐の時代にそんな阮咸に因んで名をつけられた楽器ですが、「秦琴の歴史」のー隋唐時代ーのなかでも書いたように実は、この「阮咸」は何時、誰によって、どのようにして作られたかは未だはっきりしていないのです。唐の開元に入る少し前あたりに作られたと思われるのですが、まぁどの様な楽器でもその成り立ちがはっきりしているものは殆どないかもしれませんね。ただ唐から宋にかけて書物の中でも絵画でも「阮咸」に関したものが多く現れています。そしてまさに今現代の私達がその実物を見られるのだから、本当に興味が尽きませんね。

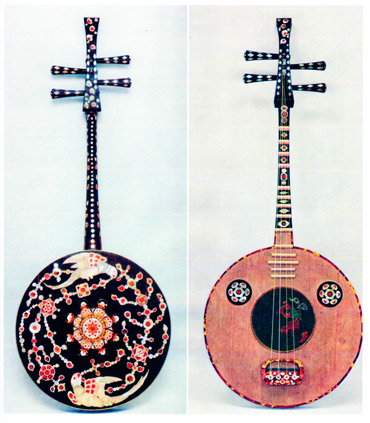

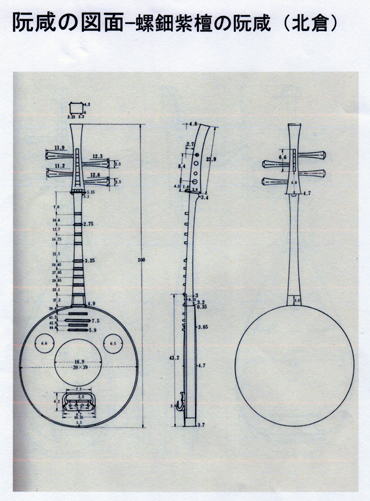

「正倉院」御物「螺鈿紫檀阮咸(らでんしたんのげんかん)」です。

日本経済新聞社「正倉院の楽器」より

深く興味のある人はこちらを見て下さい。

「秦琴について」から入ってー「秦琴の歴史」のー隋唐時代ーに

音楽的な調弦などに興味がある人はここを読んで下さい。ただ少し専門的で難しいですが・・・